Méthanisation & biodéchets

Comment les agriculteurs s'insèrent dans la chaîne de valeur des biodéchets ?

Aujourd'hui, le traitement des biodéchets apparaît comme l'une des priorités des territoires. Bien que les collectivités et l'ensemble de la filière biodéchets se mobilisent, les agriculteurs jouent également un rôle essentiel dans leur valorisation. Un lien de proximité se renforce de manière progressive et durable entre le secteur des biodéchets et la méthanisation agricole. Comme l'explique Jean-François Delaitre, agriculteur méthaniseur : « Valoriser des biodéchets provenant des ménages, écoles, restaurants et autres établissements de la région me permet d'inscrire mon activité de méthanisation dans un véritable projet de territoire, et aussi de retisser des liens entre les mondes agricoles et urbain. » (source : Moulinot). Différentes manières de contribuer à un projet de valorisation des biodéchets existent pour les exploitants agricoles. Chacune offre des bénéfices concrets selon le niveau d'implication souhaité, que ce soit pour l'exploitation, les sols ou encore le territoire. Avec l'évolution des réglementations et les opportunités économiques offertes par les biodéchets, de nouvelles synergies avec le monde agricole se mettent en place.

L'agriculteur, un rôle clé dans l'économie circulaire des biodéchets

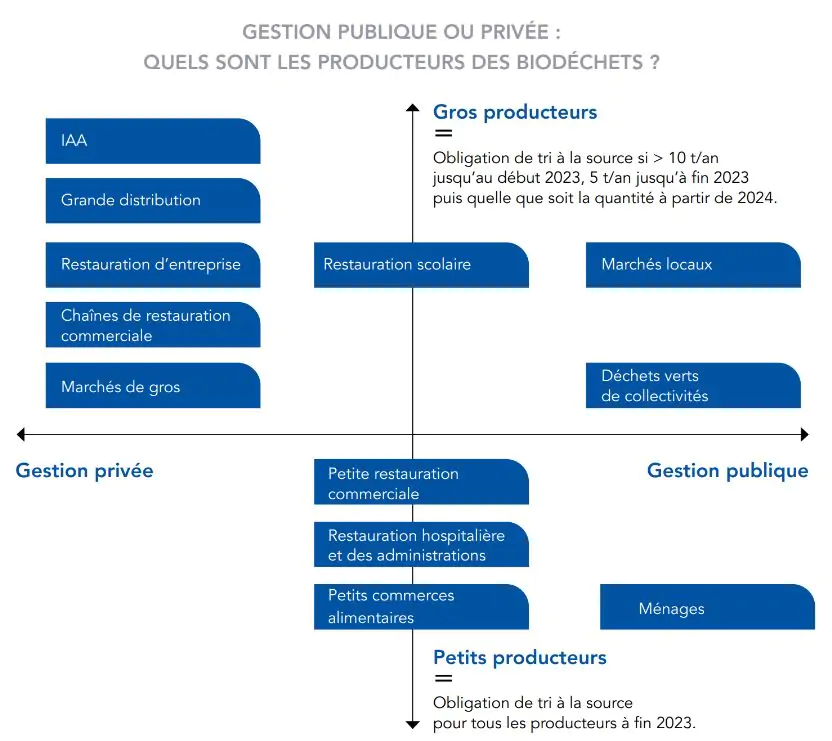

En France, plus d'une centaine d'unités de méthanisation traitent des biodéchets, dont la majorité est gérée par des agriculteurs. L'essor de ces projets s'explique par une réglementation de plus en plus stricte qui impose progressivement le tri des biodéchets. Depuis 2012, les professionnels générant des volumes de déchets importants sont obligés de trier à la source leurs déchets pour les valoriser. Cette obligation s'étend depuis le 1er janvier 2024 à tous les producteurs, y compris aux ménages.

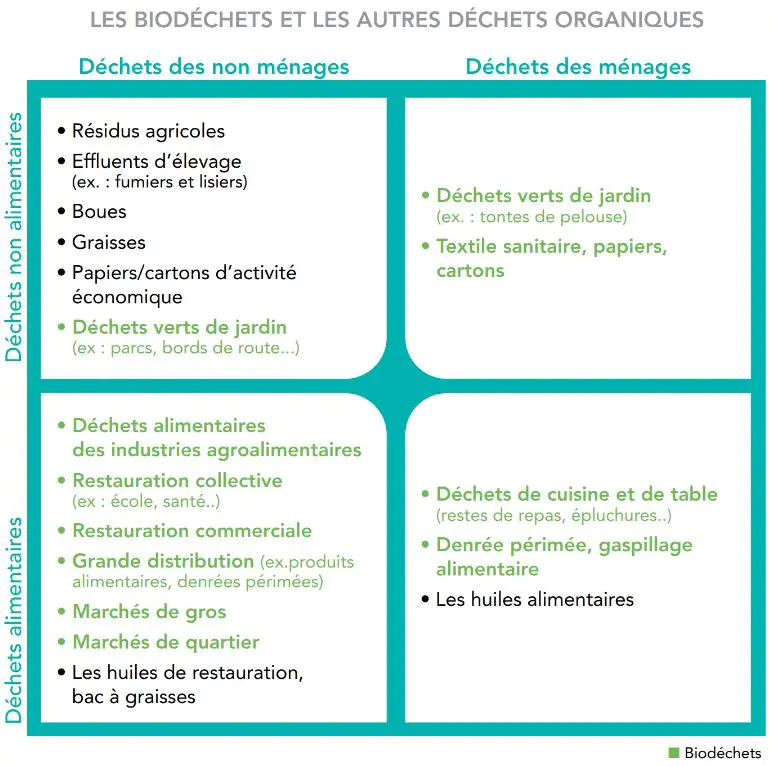

Les biodéchets constituent un flux de matières organiques diffus sur les territoires leur valorisation en méthanisation se déclinent en modèles de gestion variés… Mais de quoi parle-t-on exactement lorsque l'on évoque les biodéchets ? Le code de l'Environnement de son article L 541-1-1 en donne une définition claire pour leur tri et leur valorisation. Ils sont détaillés ci-dessous.

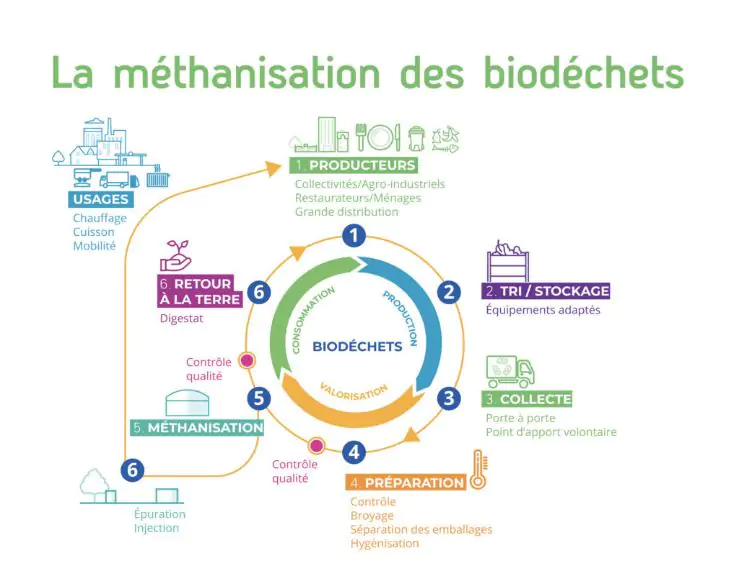

Avant d'être valorisés en méthanisation et restitués à la terre sous forme de digestat, les biodéchets suivent un parcours bien défini. Tout commence par leur tri et leur stockage, réalisés par des entreprises spécialisées. Vient ensuite la collecte, assurée par des acteurs spécialisés comme Moulinot ou Ecovalim (filiale de CVE) qui développent des solutions adaptées aux territoires et à la nature des producteurs. Puis intervient la phase de préparation, incluant le déconditionnement et l'hygiénisation, opérations essentielles à une transformation optimale en biogaz et à la maîtrise du retour au sol de ces matières sur le plan sanitaire via les digestats produits.

Dans ce circuit, les producteurs de biodéchets sont nombreux et variés. Il y a trois types de biodéchets sur un territoire :

- Issus des ménages, collectés par les collectivités, leur délégataire, syndicat ou prestataire de service ;

- Issus des cantines scolaires, les marchés locaux également gérés par les collectivités à l'échelle de l'EPCI, du département ou de la région.

- Issus des activités économiques comme le secteur de la restauration traditionnel ou collective, les grandes surfaces ou encore les industries agroalimentaires qui jouent un rôle majeur, à l'image de La Boulangère, qui valorise ses déchets sur le site de méthanisation Agribiométhane. Alexis Lepeu, exploitant agricole en Seine-et-Marne, partage son expérience : « La méthanisation, c'est l'aboutissement de ma réflexion sur la reprise en main de la fertilité de mes sols. » (Source : Moulinot). Chacun participe ainsi au titre de leur obligation à faire de leur déchets une ressource matière et énergétique sur le territoire en intégrant le tri des biodéchets dans leurs processus.

Enrichir ses sols grâce aux biodéchets valorisés en méthanisation : une approche modulable

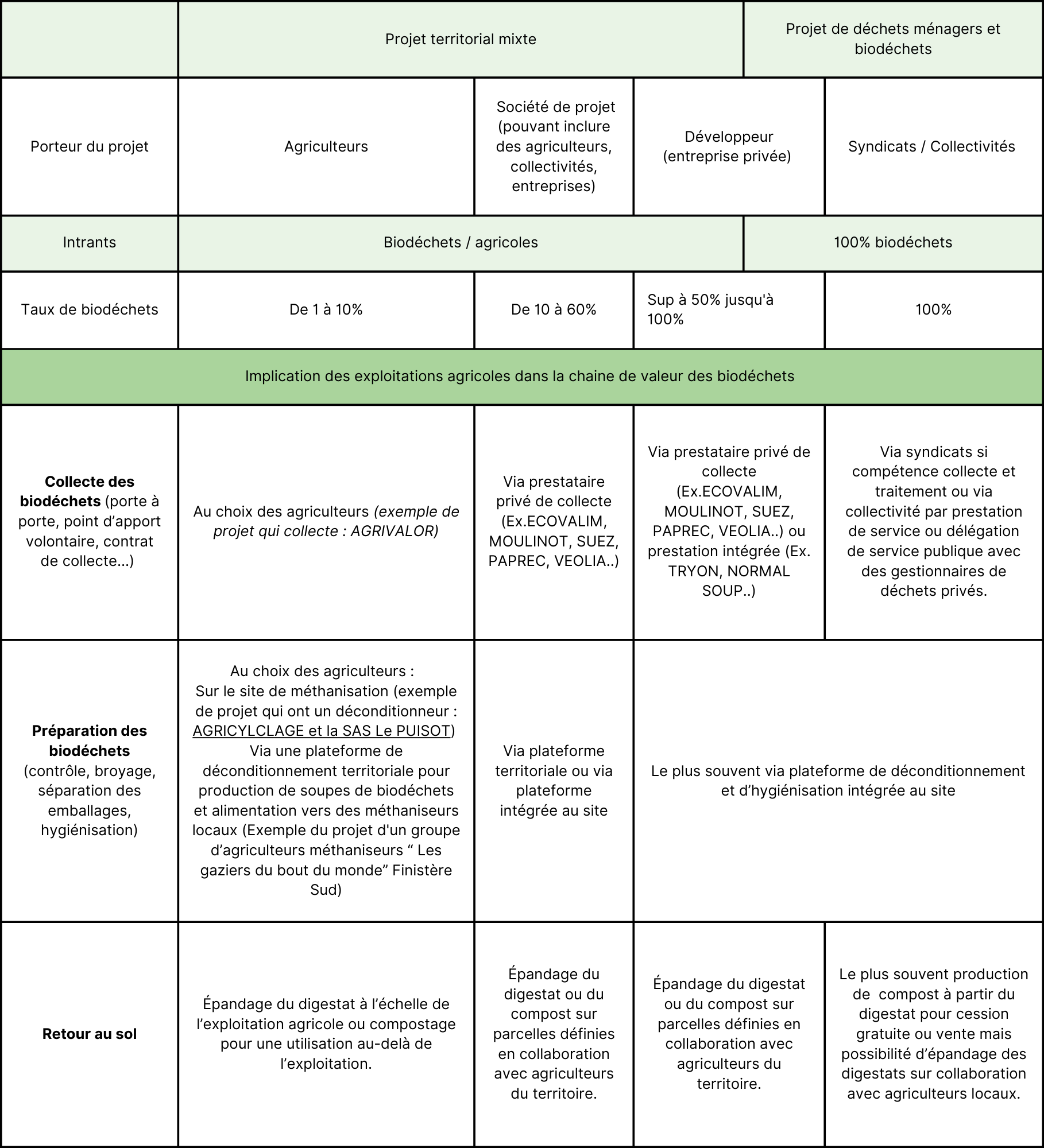

Selon leur volonté d'engagement, les agriculteurs peuvent valoriser les biodéchets sur leurs terres en s'investissant à différents niveaux. Certains choisissent de piloter l'ensemble du processus, de la collecte des biodéchets jusqu'au retour du digestat sur les sols en passant par la méthanisation. D'autres préfèrent externaliser certaines étapes tout en conservant une mainmise sur la gestion des intrants et la qualité des matières traitées.

Le retour au sol qu'il se fasse sous le statut de déchets ou de produit est soumis aux respects de différents critères de qualité agronomique et d'innocuité sanitaire. La qualité agronomique du digestat visée dépendra par ailleurs des caractéristiques du territoire (type de cultures, climat, surfaces disponibles, techniques d'utilisation…).

Le projet territorial : une approche modulable à adapter en fonction de l'implication des acteurs

Dans le cas où un agriculteur souhaite se lancer dans un projet de méthanisation, intégrer des biodéchets dans les intrants a deux avantages : cela permet de diversifier les revenus par la vente du biométhane complémentaire et par les recettes issues du service de valorisation des biodéchets ; mais également d'atteindre un équilibre dans les approvisionnements annuels d'intrants en cas de saisonnalité de certains intrants agricoles.

L'engagement des agriculteurs du site de méthanisation de Méthamoly (Loire) illustre l'objectif de s'inscrire au service de son territoire : « L'objectif visé, dès le départ, dans notre projet est évidemment de valoriser les effluents de nos fermes mais aussi de proposer une solution pour traiter localement les biodéchets du Territoire, en privilégiant le retour au sol de la matière organique. » Aloïs Klein, Président de Méthamoly.

Ce modèle leur offre un avantage de taille : un contrôle rigoureux des digestats, garantissant une parfaite traçabilité des intrants et une adaptation aux besoins agronomiques de leur exploitation. Comme le soulignent Les Biogaziers du Bout du Monde (Bretagne) : « Nous souhaitons valoriser les biodéchets produits localement pour les transformer en énergie. » Ces neufs agriculteurs se sont associés pour créer une unité de déconditionnement et d'hygiénisation commune d'une capacité de près de 8000 t/an en créant Breizh Biodéchets. En renforçant les liens avec les collectivités et les entreprises locales, ils s'inscrivent dans une véritable logique d'économie circulaire, favorisant les circuits courts et les synergies territoriales.

La flexibilité de cette approche permet également de traiter des volumes de biodéchets variables, de quelques dizaines à plusieurs milliers de tonnes par an, avec une gouvernance souvent participative. Dans ces structures, agriculteurs, co-actionnaires et partenaires locaux collaborent pour optimiser le fonctionnement et la rentabilité des installations.

Le projet territorial 100 % biodéchets : un projet public ou privé qui associe les agriculteurs pour le retour au sol

Dans ce cadre, une entreprise spécialisée prend en charge l'ensemble du processus, depuis la collecte des biodéchets jusqu'à leur transformation en biogaz. L'agriculteur intervient alors principalement au stade de l'épandage des digestats, bénéficiant ainsi d'un fertilisant naturel et renouvelable, qui réduit sa dépendance aux engrais chimiques.

Ce modèle séduit par sa simplicité. Délestés des contraintes administratives et techniques liées à la gestion d'une unité de méthanisation, les agriculteurs peuvent se concentrer sur leur cœur de métier tout en valorisant les biodéchets. Cette approche garantit une gestion optimisée des intrants et participe à une dynamique locale de développement durable, s'appuyant sur des circuits courts et des partenariats solides entre les différents acteurs du territoire.

Ces unités de méthanisation 100% biodéchets peuvent être de tailles très variables, allant de la petite méthanisation (Exemple : site de Tryon à Carrières-sous-Poissy en Ile-de-France) à des unités de taille plus importantes publiques (Exemple : Méthavalor à Morsbach en Lorraine) ou privées.

Perspectives et enjeux futurs

Les atouts d'une valorisation des biodéchets en méthanisation sont multiples. Tout d'abord, sur le plan environnemental, cette approche permet de réduire les impacts écologiques, notamment en limitant les émissions de gaz à effet de serre en substitution aux méthodes d'élimination classiques comme l'incinération et le stockage. Ensuite, elle apporte un véritable service agronomique : les digestats issus des biodéchets sont particulièrement riches en azote, phosphore et potassium, favorisant ainsi une fertilisation efficace des sols.

Sur le plan territorial, les sites de méthanisation traitant des biodéchets offrent un service essentiel aux acteurs publics et privés locaux, leur permettant de transformer leurs déchets en ressources tout en répondant à leurs objectifs de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), de développement durable et d'économie circulaire. Enfin, d'un point de vue économique, les biodéchets présentent un potentiel méthanogène élevé, augmentant ainsi la production de biométhane et améliorant la rentabilité des unités de méthanisation. Ils constituent également un complément intéressant pour compenser les variations saisonnières des intrants agricoles.

L'essor de la méthanisation agricole repose sur une réflexion stratégique adaptée aux ambitions de chaque exploitant. Entre une gestion autonome et une participation à un projet piloté par un tiers, chaque modèle présente des avantages spécifiques. Il est essentiel d'évaluer en amont la rentabilité et les contraintes associées à chaque option. Une approche structurée et réfléchie permettra d'assurer non seulement la valorisation efficace des biodéchets, mais aussi l'ancrage de l'exploitation dans un modèle d'économie circulaire et de transition énergétique durable.